Рецензия на книгу Алёны Стрижовой «Нехватка»

Автор: Ольга Равченко

Тишины хочу, тишины…

Андрей Вознесенский

И соскользнула к тебе, как, впрочем,

всегда соскакивает флирт на фаллос.

Алёна Стрижова

Эпиграф к книге Алёны Стрижовой:

О чём невозможно говорить,

о том следует не молчать, а писать.

Жак Дерида

Пишу

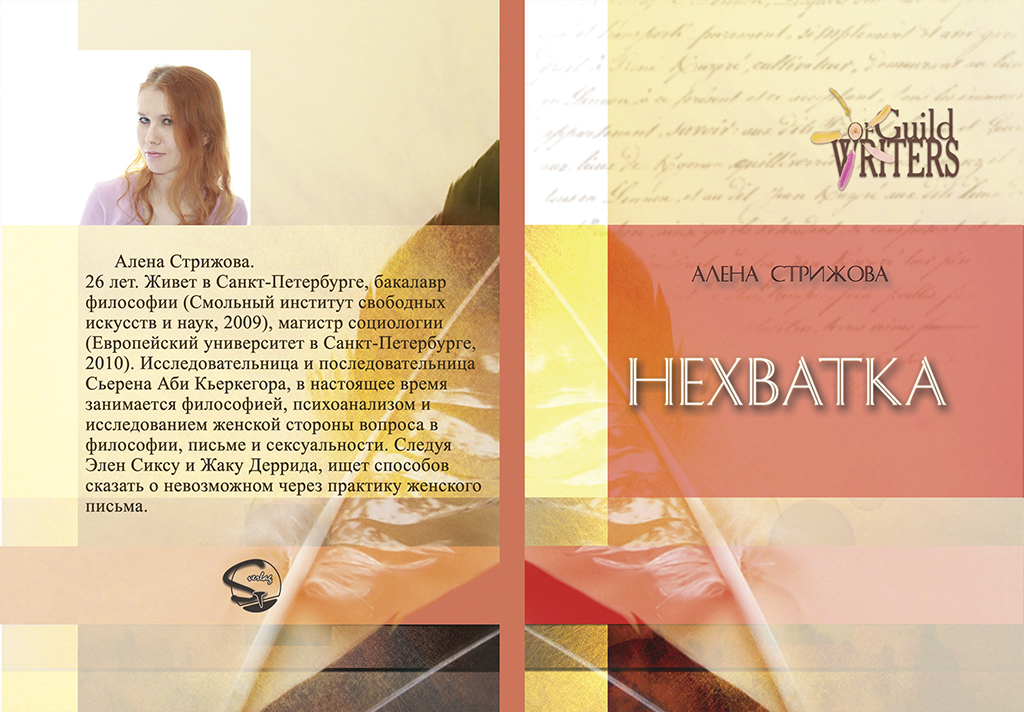

Сложно выступать в роли критика произведений автора, образовательный уровень которого выше твоего: «живёт в Санкт-Петербурге, бакалавр философии (Смольный институт свободных искусств и наук, 2009), магистр социологии (Европейский институт в Санкт-Петербурге, 2010). Исследовательница и последовательница Сьерена Аби Кьеркегора, в настоящее время занимается философией, психоанализом и исследованием женской стороны вопроса в философии, письме и сексуальности. Следуя Элен Сиксу и Жаку Деррида, ищет способов сказать о невозможном через практику женского письма».

Справочно:

Сёрен Обю Кьеркегор – датский религиозный философ, психолог, писатель. Основоположник экзистенциализма. Кьеркегор задолго до Зигмунда Фрейда использовал термин сексуальность.

Элен Сиксу – французская постструктуралистка, писательница и литературный критик, теоретик феминистского литературоведения. Автор концепции «женского письма».

Жак Деррида – французский философ, создатель концепции деконструкции. Один из самых влиятельных философов конца XX века, Деррида часто игнорируется в англо-американской традиции аналитической философии.

Экзистенциализм, также – философия существования: направление в философии XX века, акцентирующее своё внимание на уникальности бытия человека. Развивался параллельно родственным направлениям персонализма и философской антропологии, от которых он отличается, прежде всего, идеей преодоления, а не раскрытия человеком собственной сущности и большим акцентом на глубину эмоциональной природы.

Согласно экзистенциальному психологу и психотерапевту Р. Мэю, экзистенциализм – не просто философское направление, а, скорее, культурное движение, запечатлевающее глубокое эмоциональное и духовное измерение современного человека, изображающее психологическую ситуацию, в которой он находится; выражение уникальных психологических трудностей, с которыми он сталкивается.

Среди феминисток возникла идея, что женщины писали и пишут иначе, чем мужчины, поэтому становится необходимой теория женской литературы, женского письма.

В статье «Феминистская литературная критика» украинская гендерная исследовательница, доктор философских наук, профессор кафедры теории культуры и философии науки Харьковского национального университета Ирина Анатольевна Жеребкина, в частности, пишет: «Основной целью феминистской литературной критики является переоценка классического канона «больших» литературных текстов с точки зрения 1) женского авторства, 2) женского чтения, а также 3) так называемых женских стилей письма. В целом феминистская литературная критика философско-теоретически может быть ориентирована по-разному, но одно остаётся общим для всех её разновидностей – это признание особого способа женского бытия в мире и соответствующих ему женских репрезентативных стратегий. Отсюда основное требование феминистской литературной критики о необходимости феминистского пересмотра традиционных взглядов на литературу и практики письма, а также тезис о необходимости создания социальной истории женской литературы».

До ФЛК (феминистской литературной критики) я не доросла, но охотно погрузилась в доступные мне горние источники, прочла имеющиеся в сети произведения Алёны Стрижовой, взглянула на книгу «Нехватка» с колокольни «женского письма», но сегодня пишу – в целом и в частности – с позиций среднестатистического постсоветского читателя.

*Отчаяние*

Всегда догадывалась, но никогда не думала о том, что слово «отчаяние» произошло от слав. «чаяние – ожидание, надежда» и «от» в – значении окончания действия (ср. отработал, отгулял): состояние, связанное с утратой надежды; крайняя степень чувства безвыходности, безысходности, безнадёжия, хронического безденежья. В христианстве отчаяние связано, прежде всего, с чувством богооставленности, напрямую связано с унынием и представляет одну из крайних его форм, когда христианин лишается надежды на помощь Бога в жизни.

У героини книги с христианским Богом – полный ажур: не забыла и не отказывается.

Отчаяние – безысходность, бесперспективность, собственное бессилие, страх…

У меня были строки:

…стремительно растущее отчаянье –

без злобы,

с надеждой зыбкою

на помощь извне.

Речь в моём стихотворении шла о неизлечимой болезни близкого мне человека, которому медицина не дала ни единого шанса. И тем не менее я лелеяла надежду – пусть даже зыбкую, а одна из подруг спросила: «Неужели ты не веришь в чудо?!» До такой степени – не верила.

Там же, где ситуацию можно исправить, предпочитаю бороться. Вероятно, это у меня от мамы, которую второго ноября тысяча девятьсот тридцать шестого года – в восьмилетнем возрасте – в одночасье превратили в дочь врага народа. Когда мне говорят: «Не падай духом!», – мгновенно парирую выпад: «Не про меня!»

У Алёны Стрижовой, конечно же, речь идёт о болезни. О смерти, которую нужно заслужить (так называемую «лёгкую смерть»), и о страстном желании самого человека – иногда – немедленно умереть: готового добровольно сдаться, хотя говорят, что Бог не посылает человеку испытаний больше, чем он может вынести.

О закрытых вратах рая. «О чём кричит умирающий? Почему он хочет войти в Ворота по-христиански? Или отойти по-Сократовски в сторону?»

Автор оставляет нам надежду: «Негативное перейдёт в позитивное», – только «нужен прыжок», чтобы «в своём полёте оказаться по ту сторону пропасти. […] Снова жить. […] Писать другим шрифтом. Быть собой или не собой. Но быть. Высший дар – жизнь».

Что есть мгновенье? Автор предлагает массу вариантов: жизнь, вспышка озарения, быстротечность счастья, единство Бога и человека, чудо, божественное миро, отводящий руку Авраама Ангел Господень… И наступление смерти, разящая тебя пуля, потухшая свеча жизни, «жизнь отдельного экзистирующего индивида для Мирового духа».

Поиск жемчужины. Вспышка фотокамеры.

*Становление субъективностью*

Лишь социологи «верят в существование объективной реальности…»

«…для познания и разума» автор предпочитает «свои собственные ноги», свой мир, свои «глаза, и никакие чужие не могут разглядеть то, что лежит передо мной».

«Но что же тогда есть реальное? Это двойственность моего Я между моим внутренним и моим внешним, это постоянная борьба и взаимопереход этих созданных мною противоположностей друг в друга».

Иди и смотри.

*Экзистенциальное слово*

Слово, согласно автора, – Божественный дар и смертоносное оружие. Аура говорящего. Летящее (отпущенное) слово – меняющее ауру под воздействием «тех, кто прикасался к нему устами». Мёртвое слово. Возрождающее слово. Переинтерпретированное, переистолкованное – утратившее ауру. Сухое, информативное, фактичное, актуальное. Мутирующее. Разлагающееся. Новое. Штампованное. Взорванное – с целью привлечения внимания. Пустое. Искусственное. Свободное. Услышанное. Признанное. Проходящее мимо. Неощутимое.

Уговаривание. Неподчинение. Отталкивание. Непонимание.

Бесчувственное. Поверхностное. Не несущее света и жизни – потому что говорящим заболтано и разболтано. Игнорируемое – если им «грузят». Бездушное. Теснящее и ненужное – слово.

Но: наступает «выход за пределы слова, смысла, языка. Тогда спасает молчание как умирание. […] Только через сердце мира оно возвращается в своё истинное бытие, становится святым, словом Божиим…» – через любовь.

«…человек открывается для Слова божественного. Его слово уже очищено страданием, омыто слезами. Тогда оно выводит человека на сокровенный истинный диалог с Богом, в котором человек умирает для прежнего словоблудия, и перерождается в своём существе, обращаясь к истине, как своему настоящему началу».

*Ипостась*

Великолепна универсальная легенда о путнике, оказавшемся в шаге от счастья, отделённого от страждущего его соискателя бездонной пропастью.

Путник – девушка, претерпевающая самые невероятные метаморфозы в стремлении создать для возлюбленного «просто сад, о котором можно вспомнить как об опыте Эдема, где возможны и искупительные жертвы».

Акме.

*Нехватка*

«В ничто можно тоже найти точку опоры, определённое равновесие по недопусканию в себе живого, по неотпусканию себя в поток…»

Добавить просто нечего.

*Свидание*

Гениально просто – про: уничтожение тела – духом.

*Движение Реального*

Марафон. Определённо читать.

*Билет на поезд, которого нет*

Чётко представляю себе героев рассказа. Сопереживаю героине. Искренне желаю ей счастья в её собственном «и там всё серьёзно. Это – жизнь…»

*В рапиде*

«Вилка, прокалывающая пельмени, из которых течёт сок…»

«Но я не могу и выхватить только тот, единственный удавшийся кадр, чтобы поставить его перед собой и восхищаться, потому что я не могу больше восхищаться. К тому же, он не может быть вырван из сцепки со всеми остальными, он дан в этой ленте, как не компонуй – части дурного кино, которое мне не приносит удовольствия, которое есть кино о том, что меня лишили удовольствия, и тем не менее, я продолжаю смотреть его до отупения, потому что голос нараспев произносит твоё имя, пока я плотно сжимаю губы и вилку в руках…»

Проживаю рапид.

*На песке*

«Я даже не видела, как он уходил в тот вечер и в какую сторону (ну да, очевидно, не по пути), возможно, последний».

«Нужно как-то отряхнуться и подойти к берегу, избегая своего отражения в помутневшей воде, и бросить бутылку с посланием. Быть может, ты сможешь открыть её».

*Эдемский сад*

Один из моих любимейших рассказов в книге Алёны Стрижовой.

«Винтовая лестница. Нет, это не было восхождение поступательное, соизмеряя каждый шаг, и страх высоты, и страх того, что движение продолжается. Здесь происходило кружение-скольжение. Отблеск света на твоём лице. Я щекотала тебя улыбкой. И соскользнула к тебе, как, впрочем, всегда соскакивает флирт на фаллос».

Сильнее не скажешь.

*Качели*

Funiculì funiculà – неаполитанская рекламная песня, написанная в ознаменование открытия не пользовавшегося популярностью первого фуникулёра на вулкане Везувий. Исполнялась, в частности, Анной Герман, Беньямино Джильи, Марио Ланца, Лучано Паваротти, Муслимом Магомаевым. Мелодию песни использовали Рихард Штраус (финал симфонической фантазии «Из Италии»), Николай Римский-Корсаков («Неаполитанская песня» для оркестра).

Лично я слышала «Фуникули фуникуля» на итальянском тысячу раз, но, когда руководитель Гомельского камерного хора спросила меня в присутствии всего коллектива, как перевести название разучиваемого коллективом популярного произведения, я не знала, и кто-то из певцов подсказал мне: «Качели». Большего позора я не испытывала… Хотя нужно иметь богатую фантазию, чтобы назвать «качелями» «фуникули фуникуля»…

«Ты – это качели, туда-сюда, ветер от самого раскачивания. Более мне ничего не нужно. Наилучший мужчина – труп. Настоящая любовь – та, которой никогда не было». Хорошее начало!

«Тут великолепный воздух и эдельвейсы. […] Их нужно сохранять в их несорванности. Этим нужно просто дышать».

Дышу атмосферой рассказа!

*Гонка*

В советское время любила смотреть «Формулу-1», а потом повезло посетить автодром в Монце, сидеть на трибуне V.I.P. и фотографироваться на подиуме.

«Быть может, на этот раз обойдётся без неотложки».

*Едва касаясь*

«Я никогда не боготворила его, а он никогда не протягивал мне руки…»

Гениальная вещь!

Рефлексия

Звук запаздывает за светом.

Слишком часто мы рты разеваем.

Настоящее – неназываемо.

Надо жить ощущением, цветом.

Андрей Вознесенский

О столь неординарной книге пишу необычно.

«Нехватка» вышла в 2012 году, когда автору было 26 лет; ко мне попала девять лет спустя!

Лада Баумгартен прислала мне карманный сборничек Алёны в 87 страниц. Я отнеслась к нему с опаской, памятуя то, что написано на обложке.

Пришлось погрузиться в теорию женской литературы, женского письма, хотя не привыкла оценивать литературу по родовому признаку: предпочитаю унисекс, но – в стиле от кутюр. В свете ФКЛ про написанный мною недавно роман-прет-а-порте́ подумала: «Таки – женское письмо! Ничего не попишешь…»

Склонна пока не брать в расчёт возраст и гендер автора книги «Нехватка»: просто вижу однозначно талантливого писателя, не просто тонко чувствующего и тонко мыслящего, но и филигранно оттачивающего пришедшие к нему тексты.

Вижу любящую, иногда – мятущуюся женщину, чаяния и проблемы которой мне близки и понятны: ими переболело в юности и молодости большинство моих сегодняшних ровесниц. Ими болеют сегодняшние традиционно девушки и женщины – в принципе, одинокие.

Хочется счастья, любви – а, как сказал небезызвестный современный классик-златоуст В.С. Черномырдин: «Где взять?»

Героини Алёны Стрижовой не мстят, не винят: они ищут причину в себе. Целеустремлённые и способные к самопожертвованию, идут на компромисс, не «качают права» и не раскачивают качели. Беззаветно-обречённо и бескорыстно любят: не всегда – успешно.

В героине Алёны Стрижовой нет ничего от современных воинствующих феминисток, борющихся за лучшее место под солнцем. Ей нужно просто быть, любить и быть любимой.

Нехваткой (в смысле не агрессивной и не жадной – в том числе, в любви) и собственно нехваткой назвала бы я героиню Алёны Стрижовой, умеющей говорить, писать и – молчать.